高血圧基準に関する勘違い

特定健診の第4期(令和6年度から)用いられている血圧の受診勧奨判定値について、一部で基準が変ったという誤解が広まっています。 厚生労働省による「標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度度版)」の受診勧奨判定値を超えるレベルの対応についてこの内容は、以下のようになっており、これは、日本高血圧学会による高血圧治療ガイドライン2019年版の推奨と同じです。

● 収縮期血圧≧160mmHg又は拡張期血圧≧100mmHg

→ ①すぐに医療機関の受診を

● 140mmHg≦収縮期血圧<160mmHg又は90mmHg≦拡張期血圧<100mmHg

→ ②生活習慣を改善する努力をした上で、数値が改善しないなら医療機関の受診を

今回の誤解は、2つの記載の①だけを強調されたものと考えられます。

ウィルス抗原検査について

●抗原はウィルス感染してから体の中で作られる蛋白質で、発症後に増加します。

●抗原検査はそのため、発症直後には検出されず、少なくとも12時間以上たたないと検出されません。

●発熱してすぐに検査をしても陰性となってしまいますが、その結果は感染していないとは判定できず、時間をおいて再検査が必要になります。

●よって抗原検査を受ける場合は、最低でも発熱してから12時間 可能なら24時間以上たってから受けたほうが、判定が正確にできると思われます。

診察室あるある

聴診器をしているときは、聴診器からの音しか聞こえないので、通常の耳からの音は聞こえていません。話かけられても、聞こえていないため、時に無視されたと思われる方もいるかもしれませんが、そうではありませんのでご了承ください。

また、胸に聴診器を当てているときに、声を出されますと、とても大きな音で聞こえ、私の鼓膜が破けそうになってしまいますので、聴診中はお話にならないようにしていただけますと助かります。

超音波新機種導入

心臓や血管、腹部臓器などの検査をする超音波機器(エコー)を新しくしました。画質が向上したのはもちろんではありますが、脂肪肝や肝硬変などの程度を見た目だけではなく、定量的に評価できる機種にしましたので、今後、患者さんの状態を定量的に経過フォローすることができるようになりました。

イベントモニター導入

動悸や胸痛などの症状の原因を調べるのに24時間心電図を施行しておりますが、検査中は症状がでないことがよくあります。そこで、症状時に患者さんが、簡単に心電図記録ができるような機器(イベントモニター)を導入しました。

24時間心電図を何度しても症状が捕まらないときに施行したいと思っております。

生活習慣病手帳を作成しました

日々の診療に使用させていただきたいと思いますが、自己管理手帳的にも使用できるようになっております。この手帳を利用して、将来の動脈硬化による病気を皆さんで予防していきましょう。

高血圧を含む生活習慣病の診療に力を入れています。

血圧やコレステロール、血糖などでご心配のある方はぜひご相談ください。

血圧手帳を作成しました

高血圧の治療・コントロールには、家庭での血圧測定が不可欠です。それを患者さんと共有するために必要な血圧手帳を当院で作成しました。今後、診療に活用させていただきますので、よろしくお願い致します。

高血圧・循環器病予防療養指導士

日本高血圧学会と日本循環器病予防学会が共同のもとに学会認定制度を設け、「高血圧・循環器病予防療養指導士」を認定することになりました。

この制度は、循環器病の主たる原因である高血圧等の生活習慣病の改善・予防およびその他の危険因子の管理に関する療養指導を行うために有能な専門的知識および技術を有する職種の資質向上を図り、そのことにより循環器病の予防や病態改善により、国民の健康増進に貢献することを目的として発足いたしました。この資格を取得した方が確かな知識と経験を身につけて、さまざまな場面で対象者・患者に適した助言・指導を行うことで国民の健康が増進することを期待しています。

2016年から認定が開始されましたが、今回当院の看護師3名が3月に試験をうけ、先日合格通知を受け取りました。今後、みなさんへの栄養指導などで活躍してもらいますのでよろしくお願いいたします。

住所変更のお知らせ

本年の10月10日より、帯広市の地番改正のため、住所が下記のように変更になります。

よろしくお願いいたします。

〒080-0028

帯広市西18条南31丁目4番地2

簡易型睡眠時無呼吸検査を外注から当院での施行へ

使用頻度や清潔面などを考慮し、これまで外注で施行していた在宅でできる簡易型睡眠時無呼吸検査機器を当院に導入し、8月初めより運用開始しました。

検査当日に結果をお伝えできるようになりましたので、ご利用いただければと思います。

9月9日は救急の日

9月9日は救急の日です。

みなさんができる心肺蘇生の方法を再確認しましょう。

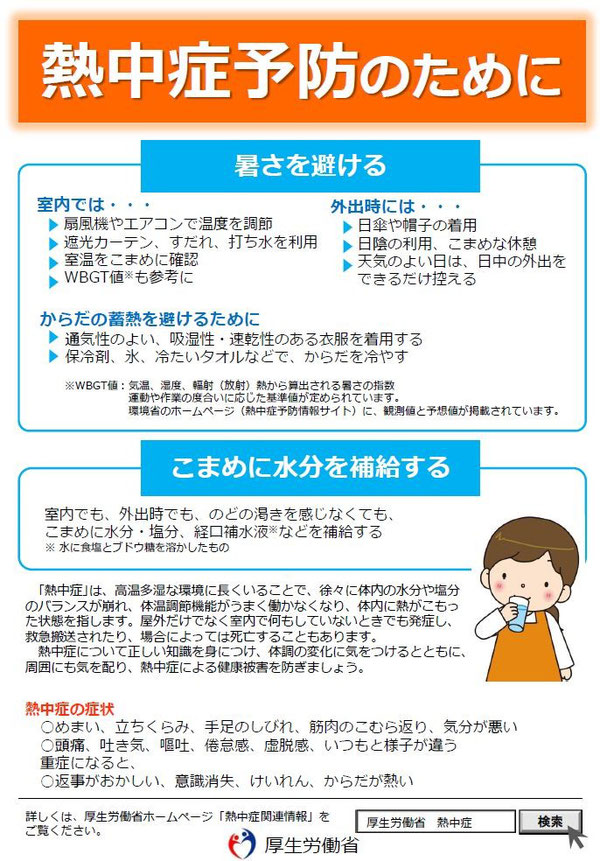

熱中症への注意喚起